El pasado fin de semana, un sector del espectro político latinoamericano celebró. En Argentina, el presidente Javier Milei recibía un voto de confianza en las urnas, interpretado como un espaldarazo a su proyecto de derecha con «valores jerárquicos, orden y tradición». Parecía un momento de consolidación. Pero la paradoja no tardó en estallar: mientras se esperaba unidad, una de las figuras más emblemáticas del conservadurismo regional, Eduardo Verástegui, fulminaba a Milei, tildándolo públicamente de «traicionero». Este choque entre supuestos aliados no es una simple anécdota. Es un síntoma que refleja una verdad incómoda: bajo las etiquetas polarizantes de «izquierda» y «derecha», las élites políticas a menudo operan con lógicas de poder sorprendentemente similares, rompiendo el espejo de sus propias promesas ideológicas.

Verástegui, quien alguna vez fue un entusiasta promotor internacional de Milei, ahora rasga sus vestiduras. ¿La causa? La supuesta traición del presidente argentino a los «ideales, principios y promesas» que, según Verástegui, los unían. Las acusaciones son específicas: Milei no habría impulsado los cambios estructurales prometidos, habría incorporado a su círculo a personajes «impresentables» de izquierda y, crucialmente para Verástegui, habría incumplido un supuesto acuerdo sobre la erradicación del abuso infantil (tema central de una película producida por el propio Verástegui). Irónicamente, quienes nos decían que la división y el conflicto eran patrimonio exclusivo de la izquierda, ahora protagonizan una cátedra pública de pleito, señalamientos y descalificaciones, demostrando ser más parecidos a sus supuestos antagonistas de lo que admitirían.

Y el espejo se refleja al otro lado del espectro. Miremos a Bolivia. La otrora inseparable dupla del MAS, Evo Morales y su delfín Luis Arce Catacora, hoy protagonizan una guerra fratricida. Lo que empezó como una alianza mentor-discípulo ha derivado en acusaciones cruzadas de traición y, peor aún, en una denuncia penal por un delito gravísimo (presunta trata de una menor) impulsada desde el gobierno de Arce contra su antiguo líder. Este canibalismo político dentro de la izquierda boliviana no es menos virulento que el pleito derechista argentino. Es otro escalón en el mismo patrón continental: la lucha por el poder devora lealtades y discursos ideológicos.

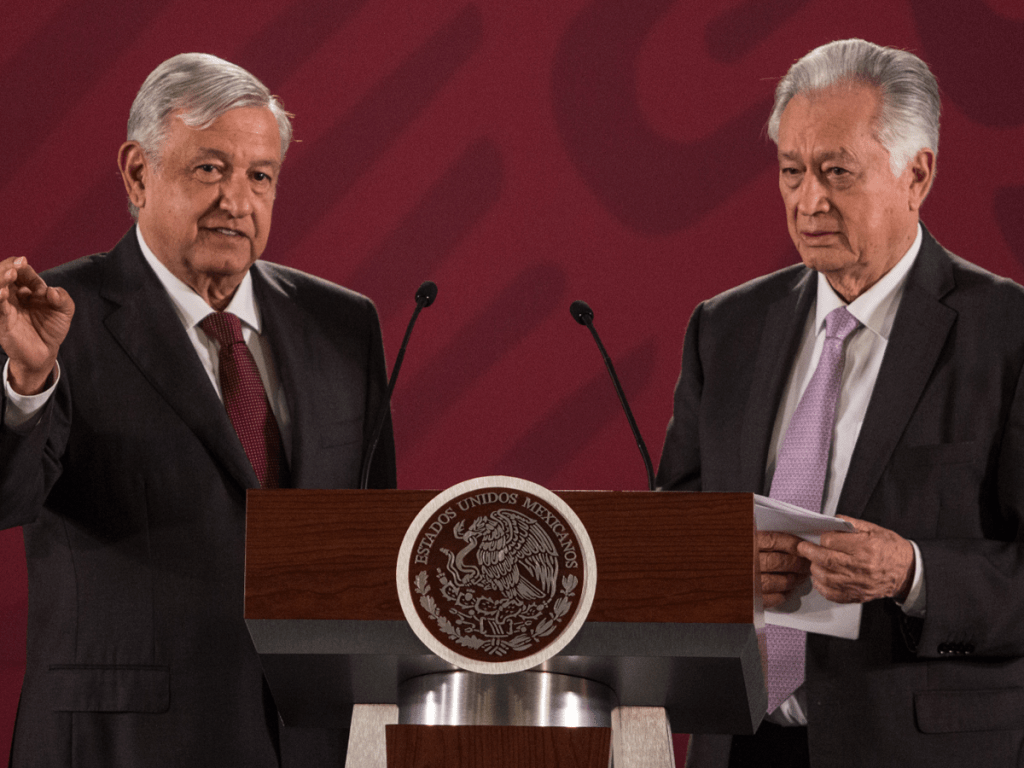

Pero no nos equivoquemos, el fenómeno no se limita a las rupturas. A veces, la supuesta pureza ideológica se disuelve en pactos que desafían toda lógica discursiva. ¿O ya olvidamos el caso mexicano? Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 prometiendo barrer la corrupción del «viejo régimen». Su discurso evolucionó desde un tajante «no dejar pasar a ningún corrupto» en 2006, hasta un más suave «no habrá persecución» en 2018. Y una vez en el poder, ¿quién se convirtió en pieza fundamental de su gobierno «de izquierda»? Manuel Bartlett, el mismísimo símbolo del priismo más rancio, señalado internacionalmente por corrupción y protagonista del infame fraude electoral de 1988. De pronto, el archienemigo se transformó en «patriota». La promesa de erradicar se convirtió en un pacto para cohabitar.

Y este pragmatismo no conoce fronteras. ¿Recordamos la acidez de los debates entre Donald Trump y Barack Obama, seguida de las cortesías y conversaciones amenas una vez fuera del cargo? La retórica incendiaria de campaña a menudo da paso a una coexistencia funcional dentro de la élite, independientemente de las etiquetas.

Lo que estos ejemplos sugieren es un patrón desalentador. En la arena pública, durante las campañas, asistimos a un circo de polarización. Los políticos, especialmente los más arraigados, nos venden narrativas de enemigos irreconciliables, de pureza ideológica contra corrupción absoluta. Pero una vez que se apagan los reflectores y se asegura el poder, la realidad es otra. Emergen los pactos de impunidad, las alianzas inesperadas, las concesiones pragmáticas. El objetivo final parece ser, no tanto transformar radicalmente el sistema, sino mantener el orden establecido, gestionarlo, perpetuar el control, quizás con algunos ajustes cosméticos para calmar a las masas.

Y usted, lector, ¿seguirá comprando este cuento de los polos opuestos? ¿Continuará peleándose con su vecino, amigo o familiar solo porque un político en televisión le dice quién es el «bueno» y quién es el «malo»? La realidad nos grita que, mientras nos enfrascamos en esas batallas inducidas, los mismos nombres y estructuras de poder permanecen, simulando un conflicto que rara vez altera lo fundamental. Cuando se trata de legislar en beneficio propio, las diferencias partidistas suelen desaparecer en votaciones unánimes. El único realmente interesado en generar y mantener el conflicto es quien se beneficia de él. Mientras nosotros nos desgastamos atacando castillos de arena, desatendemos lo esencial y obedecemos dócilmente cada nueva orden dictada desde arriba. Quizás valga recordar la vieja frase atribuida a Churchill: el poder no reside en quienes votan, sino en quienes cuentan los votos… y, añadiría yo, en quienes nos convencen de que solo existen dos bandos irreconciliables.

Deja un comentario